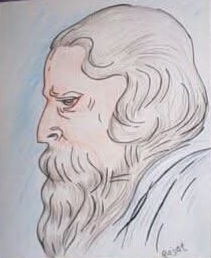

जीवनोपासक कवि रवीन्द्रनाथ

वर्तमान युग के भारतीय कवियों में रवीन्द्रनाथ का स्थान अनोखा है। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल, आध्यात्मिक और रसिक परंपरा के वे प्रतिनिधि हैं । ‘जन-गण-मन’ वाला राष्ट्रगीत लें अथवा हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागो रे’ वाला ‘भारत का इतिहास जाँचे- हमें तो प्रेरणा एक ही ही मिलती है और वह है- सर्वोच्च आस्तिकता की। कोई यदि पूछे कि आस्तिकता यानी क्या? तो मैं बिना संकोच कहूंगा कि रवीन्द्रनाथ के समस्त साहित्य में जो एकधारी निष्ठा रही है उसे मैं आस्तिकता कहता हूँ।

रवीन्द्रनाथ अद्वैतवाद के ही उपासक थे लेकिन दार्शनिक ढंग के नहीं। ब्रहमसमाज के असर में होने के कारण उन्हें ब्रह्मोपासक भले कहे लेकिन वे थे जीवनोपासक। जीवन सर्वत्र एक अखंड है, समृद्ध है, कल्याणमय है और अंततोगत्वा वह सफल ही होने वाला है। उस तरह की श्रद्धा-निष्ठा रवीन्द्रनाथ में कभी खोई नहीं है। सारे विश्व की उस कल्याण मयता का साक्षातकार यह रविन्द्रनाथ में सबसे बड़ी सुन्दरता सामंजस्य और समन्वय है। रवीन्द्रनाथ ने हजारों गीत लिखे हैं। असंख्य काव्य हमें दिये हैं।आज दुनिया का हर एक संस्कारी पुरुष मानता और कहता है कि उसकी अपनी आकांक्षा का उत्तम प्रति विम्ब वह गीतांजलि में देख सकता है। दुनिया में ऐसे ग्रन्थ बहुत ही कम हैं जिनके बारे में यह कह सकें कि उसकी अनुभूति पूर्णरूप से विश्वजनीन है।

रवीन्द्रनाथ की समाजसेवा का तमाम प्रवृत्ति के मूल में उनका जो जीवन दर्शन है वह हमें उनके ‘स्वदेशी ‘समाज’ वगैरह निबन्धों में मिलता है। उन निबन्धों में समाज का और समाज सेवा का जो उच्च आदर्श पेश हुआ है उसके पेश करने का ढंग भी अपने हृदय को उन्नत करता है। सचमुच रवीन्द्रनाथ की अनुभव और चिन्तन के द्वारा और ईश्वर के कृपा -प्रसाद द्वारा मानवता का उच्च उन्नत दर्शन हुआ था।

और वह दर्शन उन्होंने अपनी कविता द्वारा तथा तमाम प्रवृत्तियों के द्वारा भारत को और दुनिया को करवाया था। गाँधी और रवीन्द्र के मिलने पर जो रसायन सिद्ध होता है उसी में ही भारतीय आत्मा व्यक्त होती है।

रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा जितनी स्वतंन्त्र है उतनी ही वह आर्य संस्कृति के परिपक्व फल के सुमान भी है। उनके लिखों में और कविताओं में और नाटकों में भारतीय साहित्य के उत्तम अंशों का असर स्पष्ट दिखाई देता है। भारत के संतकवियों की सरस्वती का उसने आकंठ पान किया। इसका सबूत तो गीतांजलि का कोई भी भावगीत दे सकता है। कविता में जिस प्रकार प्रथम प्रकृतिकाव्य बाद में प्रेमकाव्य और आखिर में भक्तिकाव्य के विकास का क्रम रवीन्द्रनाथ ने दिखाया है। उसके बाद मानवता भक्ति का विकास भी उन्होंने साध्य किया है। सबके मूल में महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दिखायी देती हैं। रवीन्द्रनाथ को देवेन्द्रनाथ ठाकुर जैसे पिता से गीतांजलि शिक्षा मिली यह सब तरह से अनुरुपू ही है। गीतांजलि पढ़ते समय हमें वह भूलना नहीं चाहिए कि महर्षि की भक्ति और प्रवृत्ति ही उसमें प्रकट हुई है। गीतांजलि में जहाँ देखे वहाँ सर्वत्र ईश्वरभक्ति, ईश्वर निष्ठा और मांगल्य की ही उपासना दिखायी देती है। “आमार सकल अंगे तोमार परश” इस प्रकार के शुभ संकल्प से उच्चतर साधना भला कोई भी हो सकती है ? ” सब कर्म तन शक्ति एई जन सारा करिब सकूल कर्म तीमार, पर प्रचार इससे बड़ी तपस्या और कहाँ होगी? रवीन्द्र की कविता पढ़कर अति आनन्द तो होता ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक पुष्टि भी मिलती है। इस अनुभव के कारण जीवनोपासक लोग उनकी कविता की ओर बार बार दौड़ते हैं। और हर समय क्रतज्ञता के साथ कहते हैं- सचमुच इस कवि के काव्यात्मक व्यक्तित्व के ऊपर जीवन स्वामी का वरदहस्त है।